A Naïm, le défi de l’espérance – analyse d’une oeuvre de Jean Jouvenet

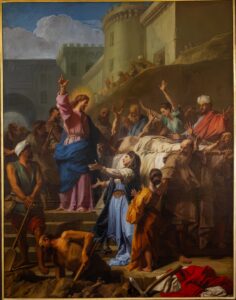

Un tableau de Jean Jouvenet, conservé à la sacristie de la cathédrale de Versailles, représente un épisode bien connu de l’évangile de Luc (7,11-16) : on y voit Jésus ressusciter le fils d’une veuve près de la ville de Naïm. La taille de la toile est considérable – pas moins de 3,50 m x 4,50 m ! Au cœur du jubilé de l’espérance, l’œuvre est un appel à mettre sa foi dans le Christ, vainqueur des puissances de la mort.

Jean Jouvenet a vécu en plein siècle de Louis XIV (1644-1717). Certes, son nom est aujourd’hui un peu oublié du grand public ; pourtant, il a participé aux chantiers de décoration des résidences royales, dont le château de Versailles, et dans des hôtels particuliers parisiens. À la fin du long règne de Louis XIV, il est appelé à peindre des sujets religieux. Au dôme des Invalides, il brosse les douze apôtres (1704) ; à la chapelle royale du château de Versailles, il figure l’Esprit descendant sur les apôtres (1709). C’est de ces années que date “La Résurrection du fils de la veuve à Naïm” (1708).

Un récit en images

Le tableau est exposé dans la Sacristie de la cathédrale de Versailles

Voici Naïm, en fond de paysage, avec ses murailles et ses tours. C’est là que Jésus se rend, dit l’évangile. Et pourtant, le Christ semble se détourner de son projet : en effet, il tourne le dos à la cité dont nous apercevons la porte en arrière-plan. Une rencontre, instantanément, lui fait rebrousser chemin. Jésus se rend disponible au chagrin d’une mère qui va porter en terre le corps de son fils : « Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve » (Lc 7,12).

Une foule importante, rapporte l’évangile, « fait route avec Jésus ». Sur la toile, elle rencontre une autre foule : celle qui accompagne la mère, femme jeune encore, revêtue d’une robe aux parements précieux, la tête couverte d’un voile de deuil. Certains font cercle autour du brancard ; d’autres cherchent à voir, juchés en haut des murailles qui surplombent la scène sur deux niveaux. Tous assistent à un événement inouï : ils en seront les témoins. Témoins de la compassion du Christ ; témoins de sa parole de consolation. Témoins aussi de sa puissance.

« [Jésus] s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi » (Lc 7,14). Voici le moment précis de l’épisode que J. Jouvenet veut mettre en image. Le tableau s’attache à illustrer fidèlement le récit de Luc. Tous les détails sont reproduits – à l’exception d’un seul : le « cercueil ». La traduction a adapté le texte à nos habitudes des enterrements. Le peintre, lui, reproduit un ensevelissement à la manière des Juifs, dans un simple linceul.

Là n’est pas l’essentiel. Devant cette scène étonnante, voici le spectateur conduit à se remémorer les paroles de salut prononcées par le Christ : « Lève-toi ! ». Ces paroles, l’évangile les fera retentir encore. Luc les reprend juste au chapitre suivant (Lc 8,52-55) quand avec autorité, le Christ ordonne à la fille de Jaïre : « Talitha koum ! ».

« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » Cette parole a un effet immédiat. La foule où certains personnages lèvent les bras en signe de stupéfaction ou de louange, se tourne vers Jésus, au centre de la scène : sa tête, nimbée de lumière, émerge au-dessus des autres personnages. Le peintre manifeste ainsi la supériorité du Christ. Toute l’attention de Jésus est concentrée sur le corps allongé. De sa main droite, il montre le ciel pour signifier que le Père céleste agit par le Fils incarné. De l’autre, il touche le brancard. Aussitôt, le fils de la veuve revient à la vie (Lc 7,15).

J. Jouvenet relève un défi : comment représenter ce qui ne peut se concevoir, une résurrection ?

Certes, le fils de la veuve est toujours allongé, mais ses yeux sont ouverts – encore hagards. Nous apercevons son visage d’une manière indirecte, dans l’espace laissé libre par le mouvement du bras du Christ. Nous voyons aussi sa poitrine se creuser pour aspirer de nouveau l’air à pleins poumons. Jouvenet n’a pas oublié un autre détail : le rendu des veines sur le bras, gonflées du sang qui irrigue à nouveau tout le corps du jeune homme. Il est vivant et déjà, ses bras s’élancent vers le ciel, dans un double mouvement d’action de grâces et d’énergie retrouvée. C’est bien là l’attitude des vivants, comme le dit le psaume : « Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Nous, les vivants, bénissons le Seigneur. » (Ps 113,17-18)

Ce geste fait écho visuellement à d’autres attitudes. La toile est animée par de nombreuses mains tendues, des bras levés, d’autres mains jointes en prière. Les corps sont habités d’une puissante énergie, comme si le miracle qui vient de s’accomplir donnait aussi aux assistants un surcroît de vie. Au centre de la toile, la mère épouse ce mouvement d’action de grâces, les yeux fixés sur Jésus qui, en lui rendant son fils, la place dans une dynamique d’espérance. Son regard levé sur le Christ traduit sa gratitude, mais dit aussi qu’elle a accédé à la foi en celui qui sauve.

Et si le tableau nous en disait davantage ?

La complexité du tableau invite à aller plus loin et à scruter les détails. Non sans réalisme, Jouvenet représente une scène d’enterrement. Derrière le Christ, le joueur de flûte, traditionnellement chargé de la musique funèbre, est bien là. Mais surtout, au premier plan, voici la tombe qu’on creuse et les fossoyeurs, les outils et les ossements. On se souvient avec le psalmiste que « l’homme est semblable à un souffle », que « ses jours sont comme une ombre qui passe » (Ps 143,4). La mort se présente dans sa désespérante réalité matérielle. C’est cette même mort que Jésus, Dieu incarné, connaîtra dans son corps d’homme.

Un autre détail au premier plan à droite, retient l’attention : comme abandonnés à terre, des vêtements. S’agit-il simplement de ceux que le fossoyeur au travail a laissés de côté, le temps de sa tâche ? On imagine mal, cependant, qu’un simple ouvrier porte sur lui un tissu pourpre, dont on le sait, le prix était très élevé. En outre, sur la toile resplendissent les bleus, les ocres et le rose (la tunique du Christ) ; mais une teinte écarlate aussi éclatante ne se voit que sur le tissu déposé au bord de la fosse. Le doute n’est pas possible : le lourd linge posé sur la tombe ouverte nous ramène à ce moment de la Passion où le Christ sera revêtu d’une tunique de pourpre (Jean 19,2 et 4). À Naïm se profile l’ombre de la Passion, du procès bâclé et de la marche au Golgotha, le lieu du crâne. Mais le miracle rapporté par Luc permet de contempler par avance la Résurrection du Christ, Fils éternel du Père. Le crâne gisant à terre, si souvent figuré par les peintres dans les Crucifixions, représente traditionnellement le crâne du premier Adam. Or, par la Pâque du Christ, toute l’humanité issue d’Adam est promise à la vie éternelle en celui qui est mort et ressuscité. Désormais, comme le dit l’apôtre Paul « Mort, où est ta victoire ? » (1 Co 15,55).

Rien de futile dans la chasse aux détails : Jean Jouvenet développe patiemment son projet. Sa peinture ne se borne pas à un réalisme étroit ; elle amène aussi à s’interroger sur la relation qui peut exister entre miracle et foi. L’étude de l’attitude des spectateurs est éclairante à cet égard. La foi ne devrait-t-elle pas découler du miracle ? De certains, on a l’impression qu’ils « ont des yeux et ne voient pas » (Mc 8,18). Ainsi des porteurs du brancard : l’un d’eux, saisi par le spectacle qui s’impose à lui et qu’il fixe avec intensité, lève sa main laissée libre. Mais le second écarte sans ménagements la jeune fille qui gêne son parcours, totalement indifférent à la clameur qui doit pourtant gronder autour de lui. Il ne voit que la fosse ouverte et un travail à terminer. Il traverse la scène en étranger. Le même phénomène se reproduit quand on observe les fossoyeurs. L’un d’eux a laissé sa pelle. Il s’appuie dessus et fixe le Christ. Sans doute a-t-il reconnu sa puissance à l’œuvre puisqu’il a arrêté son travail devenu inutile. À l’inverse, l’autre, le dos courbé, reste penché sur le fond de la fosse. De toute la force de ses muscles, il creuse toujours plus profond, comme isolé de ce qui l’entoure et totalement investi dans un labeur de mort. Quoi de plus désespérant ?

Rien de futile dans la chasse aux détails : Jean Jouvenet développe patiemment son projet. Sa peinture ne se borne pas à un réalisme étroit ; elle amène aussi à s’interroger sur la relation qui peut exister entre miracle et foi. L’étude de l’attitude des spectateurs est éclairante à cet égard. La foi ne devrait-t-elle pas découler du miracle ? De certains, on a l’impression qu’ils « ont des yeux et ne voient pas » (Mc 8,18). Ainsi des porteurs du brancard : l’un d’eux, saisi par le spectacle qui s’impose à lui et qu’il fixe avec intensité, lève sa main laissée libre. Mais le second écarte sans ménagements la jeune fille qui gêne son parcours, totalement indifférent à la clameur qui doit pourtant gronder autour de lui. Il ne voit que la fosse ouverte et un travail à terminer. Il traverse la scène en étranger. Le même phénomène se reproduit quand on observe les fossoyeurs. L’un d’eux a laissé sa pelle. Il s’appuie dessus et fixe le Christ. Sans doute a-t-il reconnu sa puissance à l’œuvre puisqu’il a arrêté son travail devenu inutile. À l’inverse, l’autre, le dos courbé, reste penché sur le fond de la fosse. De toute la force de ses muscles, il creuse toujours plus profond, comme isolé de ce qui l’entoure et totalement investi dans un labeur de mort. Quoi de plus désespérant ?

D’autres figures sont plus ambiguës : ainsi, derrière l’homme au turban, on discerne un visage qui émerge, interrogateur, peut-être marqué par l’effroi. Il ne regarde pas la scène. Veut-il s’en détourner ? Refuser l’incroyable qui est là sous ses yeux ?

Enfin, autour du Christ, les trois figures d’apôtres – traditionnelles dans la peinture de Jean Jouvenet – observent des attitudes gestuelles plus retenues. Peut-être pouvons-nous reconnaître l’apôtre Pierre en prière, contemplant le signe de ce retour à la vie. Derrière le Christ, deux autres hommes portent sur la scène un regard intérieur. Devant le signe spectaculaire, relisent-ils le sens de tout ce qui est survenu depuis le début de leur compagnonnage avec Jésus ? Ils recentrent leur attention sur l’essentiel et confessent eux aussi en silence : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple » (Lc 7,16).

Enfin, autour du Christ, les trois figures d’apôtres – traditionnelles dans la peinture de Jean Jouvenet – observent des attitudes gestuelles plus retenues. Peut-être pouvons-nous reconnaître l’apôtre Pierre en prière, contemplant le signe de ce retour à la vie. Derrière le Christ, deux autres hommes portent sur la scène un regard intérieur. Devant le signe spectaculaire, relisent-ils le sens de tout ce qui est survenu depuis le début de leur compagnonnage avec Jésus ? Ils recentrent leur attention sur l’essentiel et confessent eux aussi en silence : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple » (Lc 7,16).

Une telle différence dans les attitudes observées enrichit la méditation du texte évangélique. Si, à première vue, le spectateur pouvait croire à une scène lourdement apologétique, il comprend que le miracle est montré ici comme un simple signe pour l’espérance. Un signe fragile, à accueillir comme une invitation à la confiance dans le Christ qui, en partageant la condition des hommes jusqu’au bout, s’en est fait proche. Et c’est cette proximité, disait le pape François en méditant sur cet épisode de l’évangile, « qui sème l’espérance[1] ».

Marie-Christine Gomez-Géraud

septembre 2025- photo ADV

[1]L’Osservatore Romano, Édition hebdomadaire n° 40 du 2 octobre 2014 (homélie du 16/09/2014) https://www.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140916.html